中建鋼構大廈位于深圳市南山區后海中心區內,是集科研設計、辦公、商業、地下車庫及配套設施為一體的綜合性建筑。建筑占地面積2723.9m2,總建筑面積56052.19m2,其中地上44699.23m2、地下11352.96m2,結構形式為全鋼結構框架-中心支撐體系。地上26層,地下4層,建筑高度148.5m,建筑總高度166.75m(見圖1)。本項目的特點是施工工期短,位于商業區,周圍無堆場,屋頂懸挑結構最重節點達11.8t,安裝精度要求高,難度大,同時對現場進度計劃與協調要求較高。

1 BIM應用研究概述

1.1 研究目標

通過對施工階段BIM技術應用流程化的研究,開發一套適合鋼結構施工并銜接上、下游單位的應用方案,以信息化技術提高項目管理水平,達到標準化作業的目的。

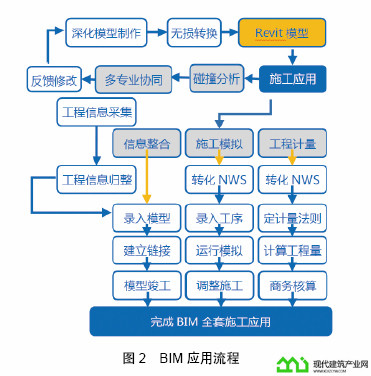

1.2 BIM應用流程

BIM應用流程如圖2所示。

1.3 階段目標

1)通過設計階段的BIM分析協助深化設計,完成結構優化。

2)完成深化模型向BIM模型的完整信息轉換。

3)完成BIM模型在施工階段可視化輔助施工管理的系統級應用。

4)完成LOD500的信息模型竣工交付。

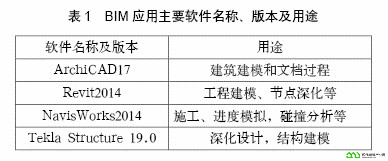

1.4 基本配備

本應用研究針對一般工程(業主)對BIM應用的各項要求及相關配合,配備人員3人,電腦4臺,以保證功能完善、成本低廉、易于操作。BIM應用主要軟件名稱、版本及用途如表1所示。

2 BIM實施過程

2.1 模型轉換技術

建筑結構深化模型制作使用Tekla Structure進行。Tekla作為BIM軟件的一種,支持IFC、3DDGN、Ascii、FEM、CAD等格式的輸出,這些文件可以作為信息傳遞的橋梁。

2.1.1 IFC轉換

Tekla模型通過IFC轉換后,導入Revit,除零件信息外,其余信息能夠完整保留。

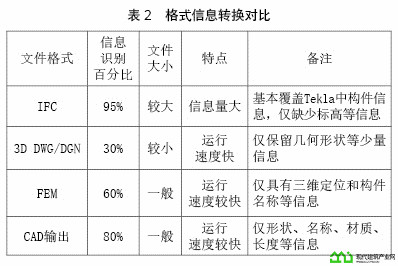

2.1.2 各格式信息轉換

進行3DDGN、FEM、CAD格式轉換。通過對比清單得出IFC格式保留最為完整(見表2)

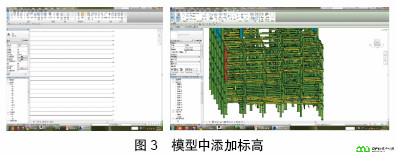

2.1.3 模型轉換補完措施

通過Revit模型,在軟件立面圖中增加與Tekla模型相同的標高,并將標高添加到模型構件中,完成缺失信息的補充(見圖3)。

2.2 施工模擬應用

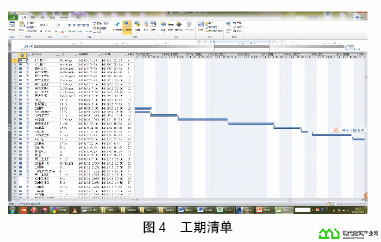

2.2.1 編排工期清單

編制Project文件,并按照安裝日期、構件編號詳細劃分,明確標示(見圖4)。

2.2.2 工期模擬

將Revit模型與工期導入NavisWorks,可根據工期對模型進行可視化模擬(見圖5),“所見即所得”的可視化效果是BIM技術最主要特點之一。

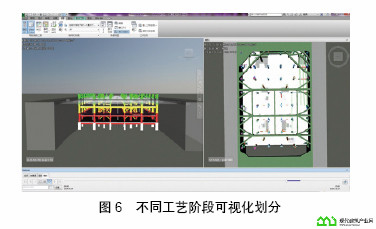

2.2.3 階段劃分

根據不同施工階段(進場、吊裝、焊接、涂裝)進行可視化劃分(工藝階段劃分如圖6所示),通過射頻識別技術RFID(Radio Frequency Identification),實現識別、定位、跟蹤、監控和管理。

2.3 多專業協同

2.3.1 協同流程

不同專業共享模型,并定期通過NWS(NavisWorks)進行一次(兩兩)碰撞分析,各專業獨立進行分析,最終匯總結果,以便得出較為正確的結論。協同流程如圖7所示。

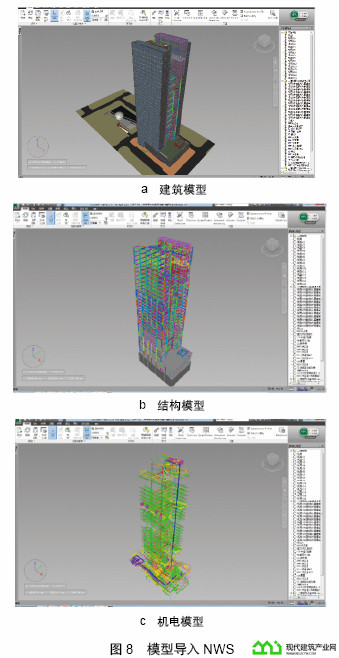

2.3.2 模型整合

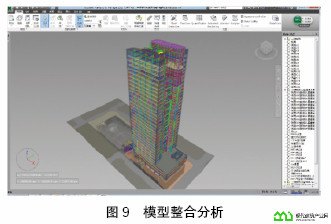

不同專業共享模型,并導入NWS整合(見圖8)。模型整合分析如圖9所示。

通過模型整合,實現業主、設計、總包、分包等均能在項目設計階段參與到項目中,共同對設計進行優化改進。

3 BIM應用成果

3.1 復雜工況應用

3.1.1 半逆序施工

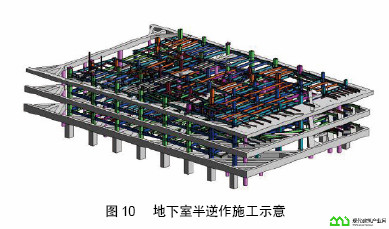

以現場實際3層臨時混凝土支撐梁及圓柱為基礎,利用Revit繪制出真實模型,并依照軟件提供的邏輯關系,與鋼結構地下室構件進行碰撞分析,進而準確掌握3道臨時支撐對構件的安裝影響,以此指導現場施工,成功實現地下室半逆作法(鋼結構安裝優先于拆撐)施工(見圖10)。

3.1.2 模擬分析報告

通過模型數據編制模擬分析報告,輔助施工、精排工序,節約工期14d。

3.2 多專業協同檢測

3.2.1 建筑檢測

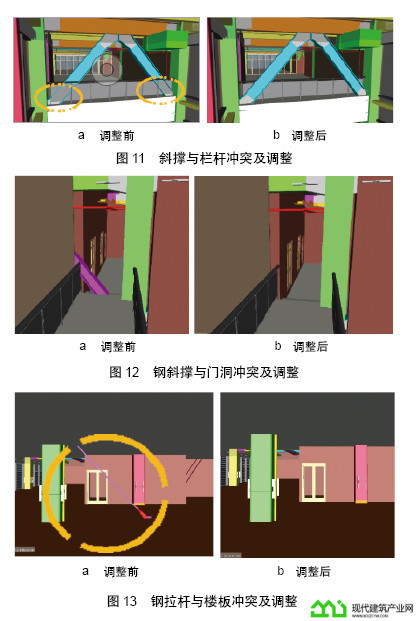

聯合設計院共檢測沖突53處,如:斜撐與欄桿沖突,調整欄桿(見圖11);鋼斜撐與門洞沖突,調整斜撐(見圖12); 鋼拉桿與樓板沖突,調整拉桿(見圖13)。

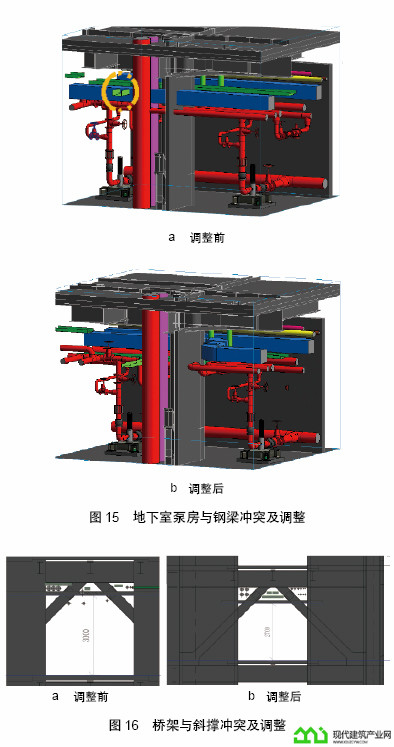

3.2.2 MEP檢測

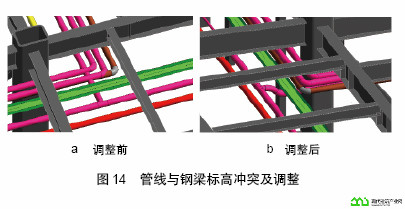

聯合機電消防方面,逐個標準層綜合比對,共檢測沖突77處。管線綜合與鋼結構碰撞較多,處理方式主要以機電調整為主、鋼結構調整為輔,如:地下1層管線與鋼梁標高沖突,微調鋼梁位置(見圖14); 地下室泵房與鋼梁沖突,同時調整管線和鋼梁(見圖15);26層管束密集處橋架與斜撐沖突,調整管線布置方式(見圖16)。

3.3 信息完善與模型竣工

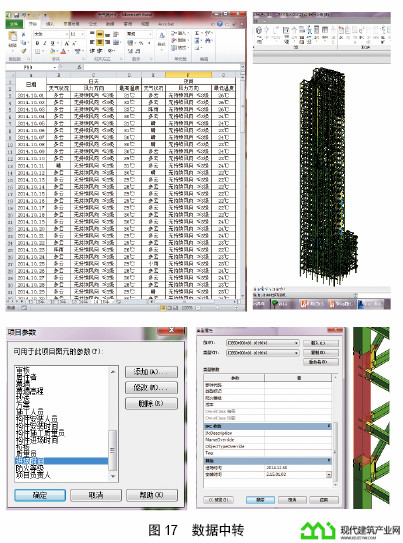

3.3.1 數據信息

利用自有接口自動轉化工期信息。通過數據庫(Acess、Filemaker等)實現信息列表(如Excel)中轉(見圖17),導入模型,并完善安裝信息。

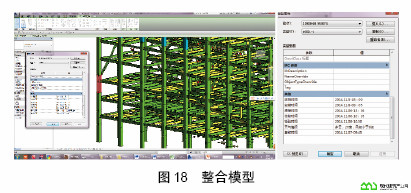

3.3.2 信息模型竣工交付

整合模型(見圖18),交付運營方。

4 結語

中建鋼構大廈項目建設過程中,通過模型搭建并指導現場施工,充分發揮了BIM技術的預先協調性與強大的模擬功能。由于工期緊,物業運營單位不具備BIM應用條件等因素,本研究尚存在許多待完善的地方。目前,BIM技術還處于不斷優化和發展階段,只有積極探索、大膽嘗試、融合新技術,才能真正實現建筑行業成功變革。